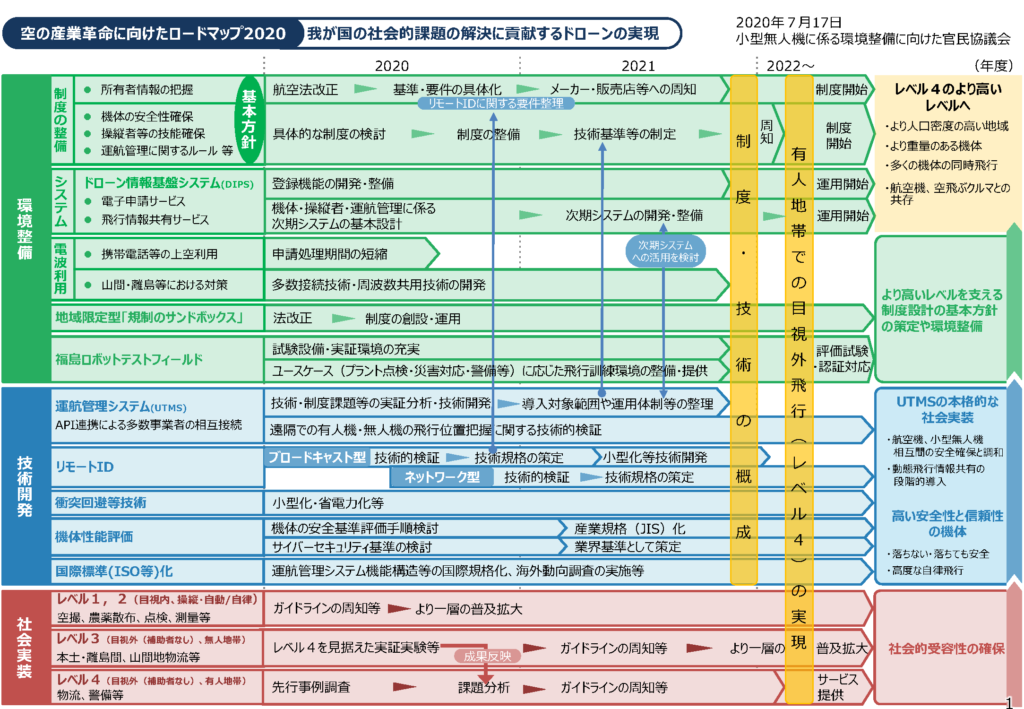

2022年の新しい免許制度について

国土交通省では、「有人地帯における目視が飛行」レベル4を目指し、飛行可能となるような制度を整備しています。

出所:内閣官房

出所:内閣官房

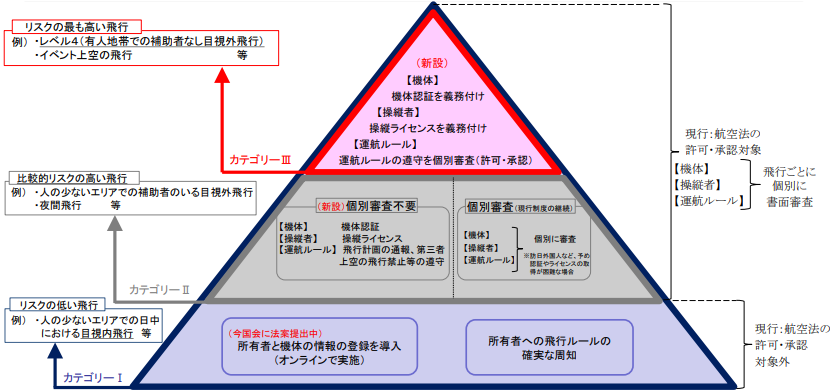

ドローンは空間移動体であるため、常に墜落の危険があります。その墜落防止のために必要な事は以下の2点です。

①機体の安全性の担保

②操縦者の技能の担保

そのために、

①機体の安全性に関する認証制度(機体認証)

②操縦者の技能に関する証明制度(操縦ライセンス)

を創設します。

これにより、許可承認を必要としていた第三者上空以外の飛行は、

①機体認証を受けた機体を

②操縦ライセンスを有する者が操縦し

③運航ルールに従う場合は、原則許可承認は不要

となります。

第三者上空での飛行(レベル4が該当)は、別途国土交通大臣の許可承認(運航管理の方法等を確認)が必要となります。

出所:内閣官房

出所:内閣官房

機体認証

機体認証

・国が機体の安全性を認証する制度(機体認証)を創設

・型式について認証(型式認証)を受けたドローンについて、機体認証の手続きを簡素化

・使用者について機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合には国から整備命令

・国の登録を受けた民間検査機関による検査事務の実施を可能

操縦ライセンス

操縦ライセンス

・国が試験(学科及び実地)を実施し、操縦者の技術証明を行う制度を創設

・一等資格(第三者上空飛行に対応)及び二等資格に区分する。機体の種類や飛行方法に応じて限定を付す。

・国の指定を受けた民間指定機関による試験事務の実施を可能とする。

・国の登録を受けた民間講習機関実施する講習を修了した場合は、試験の一部または全部を免除

運航管理のルール

運航管理のルール

・第三者上空の飛行の運行管理方法等は個別に確認

・ドローンを飛行させる者に対し、

①飛行計画の通報

②飛行日誌の記録

③事故発生時の国への報告

が義務化

機体認証については、2022年4月1日が完全施行のため、その6か月前から認証登録することが検討されています。

登録には、DIPSの活用が見込まれています。

操縦ライセンスは、国の登録を受けた民間講習機関が実施しますが、現在航空局ホームページ掲載のドローン団体とは関係ありません。

飛行計画の通報等は、FISSの活用が検討されています。

機体については、リモートIDの取付けが義務になります。

リモートIDとは、ドローンが空域内で活動している間に、遠隔からでも識別情報や位置情報を確認できるナンバープレートのようなものです。

リモートIDの登録義務化は2022年6月を予定しており、その6か月前から登録を開始するようです。

現在、ドローンが多く使われている空撮、測量、インフラ点検業務は、カテゴリーⅡに該当し、機体認証と操縦ライセンス、リモートIDが必要になります。

インフラ維持管理において、制度上可能になる事としては、

①砂防施設等の維持管理へのドローンを用いた点検の自動化

②人の手で確認しにくい橋、建物、道、送電線等を広域的に点検

③ハイパースペクトラルカメラによる高付加価値測量で都市部での測量すること

です。

次に、ドローンがインフラ点検に使われる点について説明いたします。

2012年12月2日 中央自動車笹子トンネル 天井版落下事故

天井板のコンクリート板が約130メートルの区間にわたって落下し、走行中の車複数台が巻き込まれて9名が死亡した事故です。

この事故から社会インフラに対する予防検査が始まりました。

国土交通省は、中央自動車道笹子トンネル事件を受けて、2014年「インフラ長寿命化計画」を発表しました。

今後、50年以上経過する施設は下記の通りです。

(%)

| 2024年 | 2034年 | |

| 道路 橋梁 | 40 | 65 |

| 道路 トンネル | 32 | 48 |

| 河川ダム | 20 | 47 |

| 砂防 | 5 | 21 |

| 海岸 | 31 | 53 |

| 下水道 管渠 | 8 | 22 |

| 港湾 | 27 | 51 |

| 空港 | 48 | 63 |

| 鉄道 橋梁 | 70 | 83 |

| 鉄道 トンネル | 81 | 91 |

| 自動車道 橋 | 87 | 87 |

| 自動車道 トンネル | 100 | 100 |

| 航路標識 | 25 | 38 |

| 公園 | 11 | 38 |

| 公営住宅 | 30 | 60 |

| 官庁施設 | 22 | 36 |

【平成26年5月 国土交通省インフラ長寿化計画(行動計画)より作成】

これらインフラに対し点検は下記の期間で行うようになっています。

| 河川・ダム | 毎年 |

| 砂防 | 毎年 |

| 海岸堤防・護岸・水門及び樋門等 | 5年に1度を目安 |

| 下水道 | 各事業主体毎に設定 |

| 港湾・係留施設・廃棄物埋立護岸等 | 5年に1度 |

| 鉄道・橋梁・トンネル等構造物 | 2年 |

| 自動車道 | 5年に1度 |

| 航路標識 | 施設の種別に王維持手実施 |

| 公園・都市公園 | 毎年 |

| 住宅・公営住宅・UR賃貸住宅 | 3年に1度 |

| 官庁施設・庁舎等・宿舎 | 3年に1度 |

国土交通省2018年11月2日インフラ長寿化とデータ活用に向けた取組より引用

このようにインフラが50年を超え始め、点検の重要性が深まったとしてもその課題は大きなものとなります。

公共インフラの多くが大規模土木建築物であるため、その作業は大掛かりです。点検部位が高所になれば、危険な高所作業になります。そのため、構造物の周りに足場を設置したり、高所作業者やゴンドラなど使い、時間的、経済的コストが大きくなります。

民間の建築物においては、学校や病院などの特定建築物では建築基準法第12条において、定期調査・検査、報告が義務付けされています。

このような建築物においても、高所の作業により足場等の設置が必要となり、時間的、経済的負担が大きくなります。

そこで、高所作業の足場設置等の代替として有用なものとしてドローンの利活用が期待されています。

ドローンは小型、軽量の空中飛行体であるため、建造物に接近して画像や映像を撮影して、点検することが可能です。

また、あらかじめ設定したルートを自律的に飛行し、そのルートを繰り返し飛行することができるため、ドローンの操縦の習熟度もそれほど必要としません。

さらに、広い面積を点検する場合は効率のいいルートを選択し、データを収集できることも可能です。

ドローンの利活用により、足場設置等のコストを削減することができます。

高所作業を削減することができるため、作業者の墜落などの事故を防ぐことができます。

ドローンで撮影した画像や映像で効率よく点検することができるだけではなく、現場での作業時間を短縮することにより、道路の交通規制の時間等を短縮することができます。

ドローンの自動運行を活用することで、作業者の習熟度に左右されない品質が確保されます。

また、ドローンよる撮影は作業者を削減することができ、撮影した映像の点検はリモートでも可能であるため、非接触型としてコロナ感染拡大防止にもなります。

このような現状を踏まえ、国は「空の産業革命」として、ビル・道路・鉄道等の建築や屋内外をまたぐ点検・修繕の高効率化を検討しています。

(内閣官邸「空の産業革命に向けたロードマップ2019」より引用)